Mühle Grüsch - Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Bauen Grüsch, 02.09.2025

Mit dem Erweiterungsneubau der Mühle Grüsch setzen Bauherrin und Architekten neue Massstäbe für nachhaltiges Bauen in Graubünden. Möglich wurde das Vorhaben dank Innovationswillen, architektonischer Klarheit, mutiger Investoren und einer Allianz, die Verantwortung teilt.

Wo einst Mühlräder klapperten, summen heute Photovoltaik-Module an der Fassade des 33 Meter hohen Siloturms, der einst mit Getreide gefüllt war. Mit dem Projekt Mühle Grüsch ist in direkter Bahnhofsnähe eine wegweisende Liegenschaft mit 52 Wohnungen entstanden, die ökologisch, sozial und architektonisch auf die Zukunft ausgerichtet ist. Es ist ein Leuchtturmprojekt für nachhaltiges Bauen und zugleich eine Blaupause für eine neue Form der Zusammenarbeit in der Bauwirtschaft. Hinter dem Projekt steht die 2021 von der Zindel AG und der Schumacher Beteiligungen AG gegründete Gutgrün AG. Als Architekturbüro waren wir für die Entwicklung und Umsetzung verantwortlich und konnten unsere langjährige Erfahrung mit nachhaltigen Bauprozessen einbringen.

Wir haben nicht nur ein Gebäude realisiert, sondern auch eine neue Haltung. Eine Haltung zum Bauen, zur Zusammenarbeit und zur Verantwortung gegenüber der Zukunft.Markus Wolf, CEO Ritter Schumacher

Mühle wird Musterbaustelle

Die Ausgangslage war nicht einfach: Ein seit 2010 leer stehendes Mühlenareal, das aus Sicht der klassischen Immobilienentwicklung kaum Potenzial versprach. Mehrere Projekte wurden in der Vergangenheit fallen gelassen. Darum war man in Grüsch zuerst skeptisch, ob das Projekt Gutgrün am Schluss gebaut wird. Doch Michael Zindel, Verwaltungsrat der Gutgrün AG, erkannte gemeinsam mit Michael Schumacher die Chance, hier ein Projekt mit Modellcharakter zu lancieren. «Wir wollten beweisen, dass echte Nachhaltigkeit im Wohnbau möglich ist, ohne Greenwashing, aber mit ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Substanz», erklärt Zindel. Schnell war klar, die Mühle Grüsch sollte mehr sein als ein Ersatzneubau. Vielmehr ging es darum, einen Ort mit Identität zu schaffen, durch präzise Architektur, durchdachte Nutzung und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Der Erweiterungsneubau umfasst heute ein Ensemble aus mehreren Baukörpern mit einem vielfältigen Wohnungsmix für unterschiedliche Lebensentwürfe. Etwa die Hälfte der 3963 m² Nutzfläche ist Neubau, die andere Hälfte wurde umgenutzt und saniert. Es entstand ein Projekt mit einem Anspruch, der weit über gesetzliche Vorgaben hinausgeht.

Nachhaltigkeit mit System

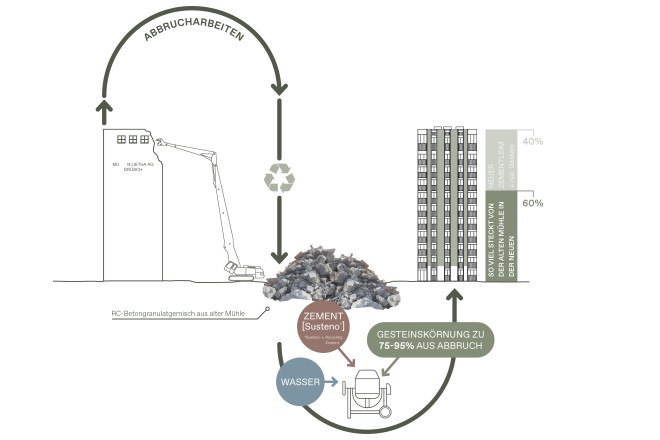

Was in Grüsch realisiert wurde, ist ein Beispiel für integrale Nachhaltigkeit nach dem DGNB-Standard. «Mit diesem Zertifizierungssystem konnten wir nicht nur einzelne Baumaterialien oder Energiekennzahlen betrachten, sondern die Wirkung des gesamten Gebäudes über seinen Lebenszyklus hinweg», betont Markus Wolf, CEO bei Ritter Schumacher. Es beginnt bereits beim Rückbau: Als erstes Projekt der Schweiz wurde der Abbruch nach dem DGNB-Rückbauzertifikat abgewickelt. Bis zu 95 Prozent der Materialien konnten sortenrein getrennt und ein grosser Teil davon im Neubau wiederverwendet werden, etwa in Form von rezykliertem Beton. «Wir haben den Beton zusammen mit Kieswerk, Baumeister, Zementhersteller und Statiker exakt auf unsere Anforderungen abgestimmt, nicht blind nach Norm, sondern massgeschneidert auf die Statik», sagt Wolf. Auch im Neubau wurden konsequent ökologische Materialien eingesetzt. Alle Bauteile sind ECO-zertifiziert, schadstofffrei und dokumentiert. Das ist ein Vorteil nicht nur für die Bauökologie, sondern auch für spätere Umnutzung oder Rückbau. Ein spezieller «Nachhaltigkeitskompass» begleitet das Projekt während der gesamten Entwicklung, um die Ziele im Auge zu behalten und kontinuierlich zu überprüfen.

Vollständig CO₂-neutral

Das Energiekonzept der Mühle Grüsch basiert vollständig auf erneuerbaren Quellen. Eine Photovoltaik-Anlage an der Fassade sowie auf dem Dach produziert den Strom für den Eigenbedarf. Für Wärme sorgt eine zentrale Wärmepumpe, ergänzt durch kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Das Gebäude erfüllt den Minergie-P-Standard. Besonders ambitioniert ist die angestrebte CO₂-Bilanz. «Wir wollen über den gesamten Lebenszyklus hinweg eine optimierte Bilanz erreichen», erläutert Wolf. Dabei wurde jedes Bauteil auf seinen CO₂-Fussabdruck analysiert. «Wir haben die Tragkonstruktion, die Grundrisse, die Installationen und selbst das Design konsequent weiterentwickelt, um den CO₂-Abdruck möglichst niedrig zu halten. Es ging darum, die Grenzbereiche auszuloten. Was ist möglich, was nicht? Dabei entstand auch eine neue Ästhetik», so Wolf. Dank detaillierter Simulationen und gezielter Optimierung konnten CO₂-Emissionen am Bau deutlich gesenkt werden. Die verbleibenden grauen Emissionen, welche «verbaut» wurden, sollen durch einen optimierten Betrieb kompensiert werden.

Zusammen entwickeln im Allianzmodell

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor lag jedoch nicht nur im «Was», sondern im «Wie» der Umsetzung. Statt dem klassischen Planer-Ausschreiber-Ausführer-Modell setzten die Projektbeteiligten auf ein Allianzmodell. Das bedeutet: Planer, Bauherren und ausführende Firmen wurden frühzeitig an einen Tisch geholt, mit dem Ziel, das Projekt gemeinsam zu entwickeln und umzusetzen. «Das Allianzmodell verlangt Mut, Offenheit und Vertrauen, aber es zahlt sich aus, für alle Involvierten auch finanziell», sagt Zindel. Entscheidungen wurden im kleinen Kernteam direkt getroffen, die Vertragsformen gemeinsam auf die jeweiligen Gewerke abgestimmt, Konflikte im Dialog gelöst. «Wir haben erlebt, wie schnell eine lösungsorientierte Kultur entsteht, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet», ergänzt Wolf. Selbst Behörden wie die Feuerpolizei oder die Gemeinde Grüsch zeigten sich offen für den neuen Weg. Besonders bei technischen Innovationen, etwa der schweizweit einzigartigen PV-Fassade, war der direkte Austausch mit den Behörden zentral. «Statt Blockaden durch Normen oder Zulassungen erlebten wir ein konstruktives Ringen um Lösungen.»

Im Allianzmodell verändern sich die Rollen aller Beteiligten. Planer agieren nicht mehr isoliert, sondern als Moderatoren, als Sparringspartner für die Fachleute auf der Baustelle. Unternehmer denken mit und übernehmen Verantwortung. «Das funktioniert nicht mit jedem Partner. Es braucht Menschen, die über den eigenen Tellerrand schauen und gemeinsam Lösungen suchen», sagt Wolf. Für Zindel ist das Modell auch aus Investorenperspektive sinnvoll: «Wir sind nicht auf Kontrolle aus der Distanz angewiesen, sondern arbeiten direkt mit den Fachleuten zusammen. Das schafft Vertrauen, Effizienz und Qualität.» Auch auf vertraglicher Ebene wurde flexibel agiert. Einige Gewerke wurden pauschal abgerechnet, andere nach Aufwand. Entscheidend war, gemeinsam die passende Form zu finden. «Es ging nicht um Absicherung gegen Risiken, sondern um Vertrauen und Fairness», betont Zindel. Die Risiken werden in einem solchen Modell gemeinsam getragen, vom Erfolg profitieren alle.

Lernprozess mit Wirkung

Die Erfahrungen aus Grüsch fliessen inzwischen in neue Projekte ein. «Wir entwickeln weitere Vorhaben, die auf Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit und architektonische Qualität setzen und dabei wirtschaftlich tragfähig sind», erklärt Zindel. «Wir profitieren direkt von den Erkenntnissen aus Grüsch, sei es im Umgang mit digitalen Planungsdaten, bei der CO₂-Bilanzierung oder der Integration von Recyclingmaterialien.» Gleichwohl räumen beide Beteiligten ein, dass das Allianzmodell nicht für jede Konstellation taugt. Besonders im öffentlichen Beschaffungswesen stossen vergleichbare Ansätze schnell an Grenzen, etwa durch starre Vergabeprozesse oder die Unmöglichkeit, Wunschpartner gezielt einzubinden. Was bleibt, ist eine Erkenntnis: Wenn die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am Tisch sitzen, entstehen innovative Lösungen. «Die Mühle Grüsch zeigt, dass nachhaltiges Bauen kein Lippenbekenntnis sein muss, sondern dass es in der Praxis funktioniert. Es ist eine Frage des Wollens, Könnens und Zusammendenkens», sagt Zindel. Und Markus Wolf ergänzt: «Wir haben nicht nur ein Gebäude realisiert, sondern auch eine neue Haltung. Eine Haltung zum Bauen, zur Zusammenarbeit und zur Verantwortung gegenüber der Zukunft.»

Quelle: Bündner Gewerbeverband, August 2025 (leicht angepasst)